中学受験の算数で多くのお子さんが苦手意識を持つのが濃度の問題です。特に食塩水の計算は、基本的な概念でありながら応用問題になると複雑になります。この記事では、お子さんが躓きやすいポイントと効果的な学習方法をご紹介します。

お子さんがつまずく「濃度問題」の本当の原因

多くの親御さんは「うちの子は濃度問題が苦手」とおっしゃいますが、実際の原因はどこにあるのでしょうか。

割合の基本が定着していない

濃度問題でつまずくお子さんの多くは、実は「割合」の基本概念が十分に定着していないことがあります。濃度は「食塩÷食塩水×100」という割合の計算そのものです。この関係式を自由自在に扱えるようになるまで基礎練習を重ねることが大切です。

基本的な割合の問題は小学生向けのプリントサイトでダウンロードできます。

問題文の読み取りが苦手

「5%の食塩水200gに、10%の食塩水を加えて8%にするには…」といった問題文を正確に読み取れないお子さんも多いです。特に「何を求めているのか」「与えられている条件は何か」を整理できないと、式が立てられません。

効果的な学習ステップ

STEP1:濃度計算の基本を身につける

まずは3つの関係式を確実に使いこなせるようにしましょう。

- 濃度(%)=食塩の重さ÷食塩水の重さ×100

- 食塩の重さ=食塩水の重さ×濃度(%)÷100

- 食塩水の重さ=食塩の重さ÷濃度(%)×100

お子さんに「%は先に小数に直してから計算する」ことも忘れずに教えてください。例えば5%なら5/100=0.05になることを確認しましょう。

STEP2:問題文を効率的に読み解く方法を身につける

中学受験の濃度問題では、問題文から必要な情報を素早く把握する力が重要です。以下のようなアプローチを教えてみましょう:

1. 求めるものを明確にする

問題文を読んだら、まず「何を求めるのか」を特定しましょう。問題の最後に注目し、「~は何gですか」「~は何%ですか」という部分を確認します。求めるものが明確になれば、解法の方向性が見えてきます。

2. 与えられた条件を整理する

問題文中の数値情報(濃度、重さ)に印をつけながら読むよう指導しましょう。特に「〇%の食塩水△g」というセットで覚えると良いでしょう。

3. 状態の変化を把握する

濃度問題では「混ぜる」「水を加える」「食塩を加える」「水を蒸発させる」といった変化が起こります。それぞれの前後の状態を整理することが大切です。

例えば、「5%の食塩水300gと8%の食塩水200gを混ぜると濃度は何%になるか」という問題なら:

・最初の状態①:5%の食塩水300g → 食塩は300×0.05=15g

・最初の状態②:8%の食塩水200g → 食塩は200×0.08=16g

・混ぜた後の状態:食塩水500g、食塩は15+16=31g

・求めるもの:混ぜた後の濃度このように、問題文を読みながら情報を整理していく習慣をつけると、複雑な問題も解きやすくなります。

STEP3:効果的な解法を使いこなす

問題文を読み解いたら、次は解法の選択です。濃度問題には主に2つの考え方があります。

1. 食塩の重さに注目する方法

最も基本的な考え方です。例えば「5%の食塩水300gと8%の食塩水200gを混ぜると濃度は何%になるか」という問題では:

- 5%の食塩水の食塩:300g×0.05=15g

- 8%の食塩水の食塩:200g×0.08=16g

- 混ぜた後の食塩:15g+16g=31g

- 混ぜた後の食塩水:300g+200g=500g

- 混ぜた後の濃度:31g÷500g×100=6.2%

この「食塩の量に注目する」という考え方は、どんな濃度問題にも適用できる基本アプローチで、中学入試でも役立ちます。中学に入って方程式を学ぶときにも、この考え方がベースになります。

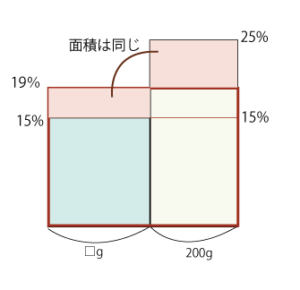

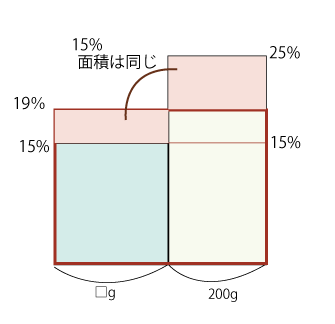

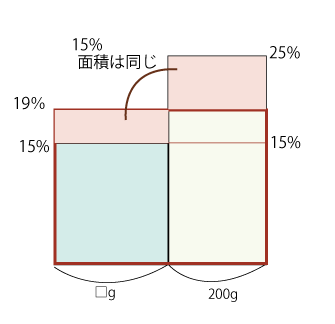

2. 面積図を活用した解法

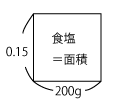

面積図は濃度問題を視覚的に理解するための強力なツールです。食塩水の重さを横軸、濃度を縦軸にとり、長方形の面積が食塩の重さを表します。

例えば、15%の食塩水200gの食塩の重さは、「15%=0.15」に変換し、「200g×0.15=30g」と計算できます。これを面積図では縦15%×横200gの長方形の面積として表現します。

特に「異なる濃度の食塩水を混ぜる問題」では、面積図の考え方が威力を発揮します。混ぜる前と混ぜた後で食塩の総量(面積の合計)は変わらないという原則を使えば、様々な問題が解けるようになります。

具体的な面積図の書き方や練習問題はこちらをご覧ください。

親御さんができるサポート

声かけのポイント

- 「なぜそうなるの?」と考える習慣をつける

- 計算ミスを減らすために「%は小数に直してから計算」と確認する

- 「食塩の量は変わらない」という原則を意識させる

よくある間違いと対策

間違い1:濃度の意味を勘違いしている

「10%の食塩水100g」と聞いて「食塩が10g、水が90g」と考えるのは正しいですが、「10%の食塩水に10gの食塩を加えると20%になる」という誤解をしているお子さんがいます。正しくは、食塩を加えると分母(全体量)も増えるため単純に%が足されるわけではないことを教えましょう。

間違い2:水と食塩水を混同する

「水を加える」と「同じ濃度の食塩水を加える」の違いを理解していないケースも多いです。水を加えると濃度は下がりますが、同じ濃度の食塩水を加えても濃度は変わりません。基本的な事例で確認しておきましょう。

受験に向けた効率的な学習法

濃度問題は中学受験で頻出ですが、基本パターンさえ押さえれば得点源になります。

- まずは基本問題を繰り返し解く(教科書レベルの問題を完璧に)

- 次に食塩水を混ぜる標準問題に取り組む

- 最後に水を蒸発させる・食塩を加えるなどの応用問題に挑戦する

お子さんの理解度に合わせてステップアップしていきましょう。焦って難しい問題に取り組むよりも、基本問題を確実に解けるようにすることが大切です。

より詳しい解説や具体的な練習問題はこちら

「なぜそうなるのか」という原理の理解と、「どう解くのか」という実践力の両方を身につけることで、お子さんの苦手意識を克服し、得意分野に変えていきましょう。

割合の文章題を理解するのにおすすめ

マンガでわかりやすく解説されていますので、算数が苦手なお子さんにおすすめです。

新品価格 |  |